《香港奴工系列》之 政策篇

香港打工仔過勞早已響起警號,惟本港未將「過勞死」納入法例保障,推動「標準工時」多年也未見進展。有關注勞工權益的團體認為政府態度消極,未有看到問題的嚴重性,呼籲參考日本、台灣及南韓等地,以工時定義「過勞」。有學者提到,疫後數位工作模式令工作與生活界線模糊,倡設立「離線權」,讓員工能真正下班。另有研究指,現行暑熱警告未能涵蓋各種工作場景,保護不足。眾人盼望加快推動立法,建立清晰的工時與補償制度,讓僱員得到應有保障。

香港打工仔長期面對過勞壓力,連串事件早已響起警號。兩年前,一名天星小輪船長連續工作23天,在渡輪上暈倒不治。去年7月,有電梯工在黃色工作暑熱警告下,背着工具急步走上斜坡出勤,因缺血性心臟病病發賠上性命;遺孀指出,工人去世前半年月均工作352小時。今年8月,有掃葉工人在工作期間暈倒身故,亦揭每日工作逾10小時的悲歌。

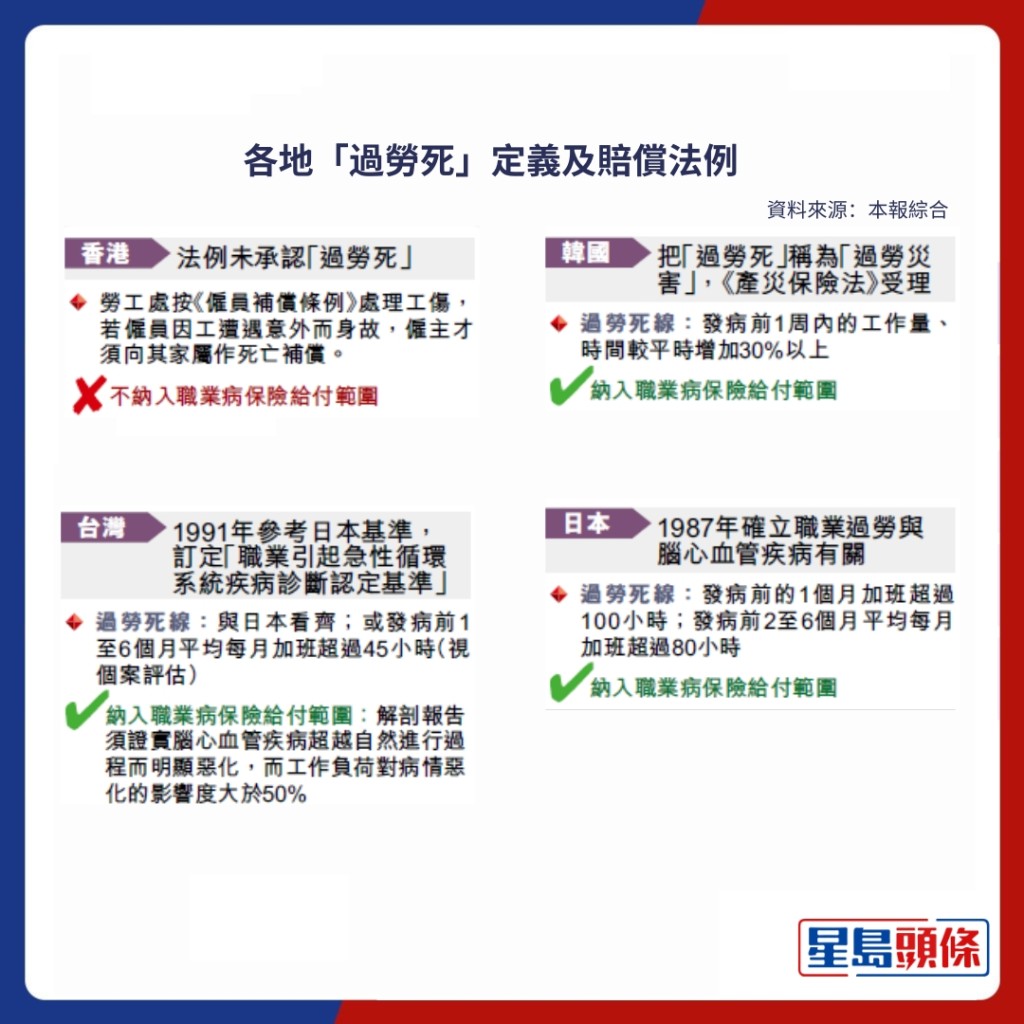

2021年,世界衛生組織(WHO)和國際勞工組織(ILO)發表研究,確立工時與腦心血管疾病的關係,每周工時達55小時或以上的勞工,死於中風和心臟病的風險較高。日本、台灣和韓國也已定義「職業過勞」,並把相關腦心血管疾病納入職業病保險給付範圍(見表)。

逾5萬人每周工作72小時或以上

回望香港,根據政府統計處最新數據,2024年5月至6月,全港有28.3萬名僱員每周工作56小時或以上,當中更有逾5萬人達72小時或以上。工業傷亡權益會幹事謝欣然指,數據足以證明不少打工仔已踏入「過勞死線」,「政府可以參照日、韓和台灣,以工作時數定義『過勞』。」她不直言,立法困難在於官方態度消極,未看到問題的嚴重性,「我們不是質問為何『人有我無』,而是香港存在相關問題需要解決。其他地區有行之有效且完備的方案,香港是否可以參考?」

2017年,勞工處委託職安局研究「工作間死亡個案與工作情況關係」,報告指出,於工作期間因心臟及腦血管疾病病發而死亡的個案,與多種風險因素有關,除工作外,包括病史、缺乏運動、有吸煙習慣等,甚至遇到家庭及經濟問題,因此不能直接把猝死和工作扣連。

謝欣然說,研究結論過於「一錘定音」,舉例台灣制度中,即使勞工猝死非百分百由工作引起,亦可受保,前提是解剖報告須證實工友的腦心血管疾病超越自然進行過程而明顯惡化,「而工作負荷對病情惡化的影響度大於50%。」

台灣制度列明「工作負荷過重」屬促發疾病的危險因子,除工時以外,如經常出差、輪班工作或夜班工作、工作環境(異常溫度環境、噪音及時差),甚或伴隨精神緊張的工作等。

疫後線上工作恆常化 加重壓力

疫下本港實施在家及線上工作,不少企業把措施恆常化,卻加重僱員的工作壓力。嶺大文化研究系助理教授(研究)梁仕池指,數位工作模式令員工難以分開工與休。

近年多國先後實施「離線權」,包括法國、澳洲和比利時等,保障僱員可在公餘時間拒覆與工作相關的電話和電郵。相關議題曾帶上香港立法會討論,議員反應兩極,勞福局局長孫玉菡說,工作對僱員造成精神壓力屬「複雜議題」,以硬性規定和措施處理精神健康問題未必理想,要考慮實際操作的可行性。

謝欣然期望香港有離線權,因許多工作非體力勞動為本,「做貿易或服務業的打工仔,下班後仍要與僱主或顧客溝通。」她續說,離線權配合標準工時,實際是「8小時工作、8小時休息、8小時閒暇」的倡議,僱員應有時間放鬆、放下工作,發展個人興趣,「對工人以至整個社會發展都是重要一環。」

然而,梁仕池提到,離線權挑戰「數字資本主義」對僱員個人時間的「全面佔有」,有商界標榜本地勞動力不足,為提升社會競爭力將長工時「正常化」,不願增加人手和成本,又不承認剝削員工,「相信在港難以實施。」他又言,本港中小企比例高,工會組織力偏弱,僱員難與資方談判。

此外,針對炎熱的工作環境,本港推出《預防工作時中暑指引》,基於香港暑熱指數制訂黃色、紅色和黑色工作暑熱警告,協助僱傭雙方理解在戶外或無空調工作下的熱壓力水平。

暑熱警告未能涵蓋各種場景

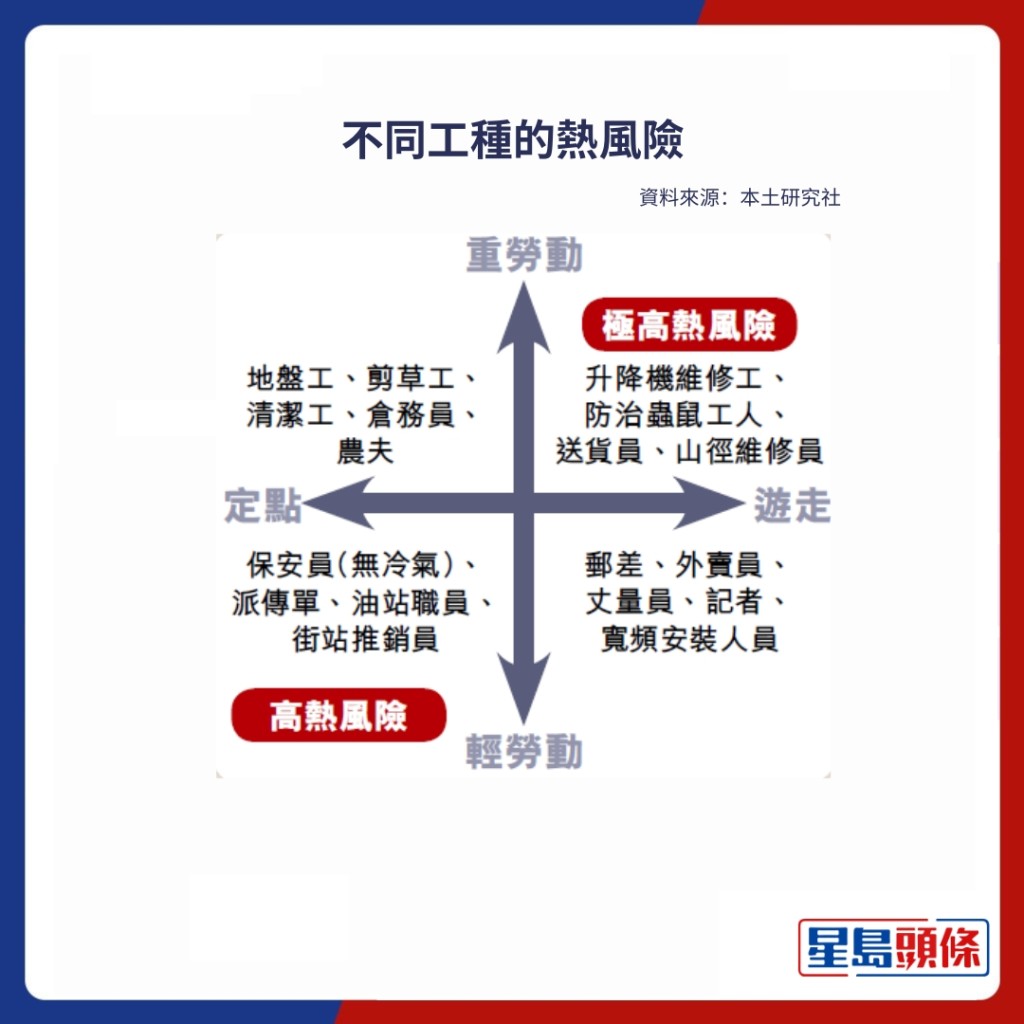

本土研究社研究員梁日恒指,過去屢有中暑意外在非「暑熱警告」生效時發生,制度成效存疑,團隊遂以勞動量及工作範圍兩個維度,分析本地勞工面對的「熱風險」(見表)。研究發現,同一工種在不同工作環境下的熱風險有異,例如部分護士需要出外家訪及送藥,風險高於留院者;部分保安亭設有空調,卻為慳電未開啟,「難以工種訂定保障。」

香港立法保障勞工過勞尚有漫漫長路。梁仕池說,法例和社會狀況是「先有雞還是先有蛋」的問題,嚴苛的工作環境和職場文化問題存在已久,有必要正視;企業可自發改善,但背後缺乏法例支撐恐淪空談。香港樓宇管理僱員工會理事長何志明形容,立法是「從0到1」的大突破,期望政府以工時為基礎,逐步擴展勞工受保障範圍。

謝欣然強調,立法承認「過勞死」具阻嚇作用,讓企業知道員工過勞有後果,而非矢口否認便能免責;把「過勞死」列入職業病的賠償範圍,僅屬事後處理機制,雖能肯定勞工的付出與犧牲,卻無法阻止下一宗悲劇。她認為,即使香港與日韓台制度不同,相關基準仍具參考價值,期望能加快立法,保障勞工。

心理支援計劃及早識別高危族 冀為中小企提供津貼

法例與勞保未承認「過勞」為職業病,有關注勞工權益的團體指出,需提高公眾的「自保」意識。有機構為有需要的僱主和僱員提供心理健康支援服務,並期望政府為中小企提供津貼,以便及早識別高危打工仔,防止職場壓力問題不斷惡化。

工業傷亡權益會歷年接觸不少懷疑「過勞死」的個案,該會幹事謝欣然指,許多死者家屬不清楚何謂「職業過勞」,也未能完全掌握離世親人的實際工時,甚至因為傳統觀念而放棄解剖。她指,早前一名電梯工人的猝死個案,超過一半網民不認同心臟病發猝死能獲工傷賠償,反映社會普遍對「過勞」及其與腦心血管疾病的關係認識不足,相信只有立法才能喚起社會關注,「說白一點,若出事的是自己,其實是有機會獲賠,為何不看清楚關係便反對?」

謝指出,台灣有關指引有按社會發展而修訂,2010年,一位年僅29歲的電腦工程師因長時間工作,終在家中電腦桌前倒斃,未被當時法例涵蓋;其父母努力蒐證及陳情,最終案件確立,促成法例修訂。她認為,現時本港未有法例保障,有需要提高社會關注。

此外,打工仔身處高壓職場,精神健康也備受關注,目前政府未有針對職場精神健康提供援助。香港基督教服務處的「僱員支援計劃」涵蓋全港近1300間企業、約100萬名僱員及其家屬。該服務處僱員發展服務臨床心理學家梁祈安指,求助個案受情緒困擾,普遍有3大關注點,依次為工作、情緒及家庭相關,前者包括工作量過大、與上司或同事關係差,以及遭遇不公平待遇等。

該機構的研究及發展中心主任陳志慧博士補充,團隊於2011年至2022年持續進行「香港打工仔身心健康調查」,評估服務成效,53.8%受訪者在參與計劃前,自評身心狀態為「差」或「很差」,當中近60%在使用計劃後轉為「好」或「很好」。兩人指出,現時僅大企業能負擔同類服務,惟香港以中小企業為多,期望政府考慮為中小企提供津貼,協助企業提供心理健康支援服務,及早識別高危打工仔。

記者:仇凱瑭

———

《香港奴工系列》